QUAESTIONES QUODLIBETALES

In questa sezione vi propongo alcuni spunti di riflessione. Se volete condividere le vostre opinioni o partecipare alla discussione, vi invito a seguirmi sui miei canali social, dove possiamo approfondire questi e molti altri temi insieme.

Immagine riadattata da Wikipedia.

Licenza: dettagli

Autore: Saiko

Stella cometa

La vicenda della stella cometa è raccontata da Matteo nel capitolo secondo del suo Vangelo (2,2-12). In realtà Matteo parla di una stella nel suo sorgere (τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, ton astera en tèanatolè). La tradizione della stella cometa si deve a Giotto, che essendo stato impressionato dalla visione della cometa di Halley, la riprodusse nella cappella degli Scrovegni a Padova, agli inizi del 1300. Da allora la stella divenne cometa.

Il grande astronomo Keplero ipotizzò invece che si trattasse della congiunzione fra Giove e Saturno allineati al sole, di cui aveva avuto esperienza personale, e calcolò che un simile fenomeno si fosse verificato anche verso il 6-7 a.e.v (cioè a.C.), dal momento tale triplice congiunzione avviene ogni 794 anni. La congiunzione Giove-Saturno era nota fin dalla antichità, in particolare a Babilonia, terra di astronomi e astrologi, come probabilmente erano i Magi.

In ogni caso sia che fosse stella fissa sia che fosse una stella cometa, è del tutto improbabile che abbia avuto una qualunque ruolo alla nascita di Gesù: infatti Betlemme dista da Gerusalemme solo 7-8 km., una distanza troppo piccola per essere intercettata da un fenomeno celeste. La cometa di Halley infatti passa a una distanza di 63 milioni di chilometri dalla Terra; Giove (che è più vicino alla Terra di Saturno) sta a una distanza che varia da 588 a 968 milioni di km. Una supernova (cioè una stella che esplode, di cui Newton ebbe una visione diretta: era la SN 1054) può stare solo a una distanza misurabile in non meno di centinaia o migliaia di anni luce dalla Terra (ovviamente escludendo il sole, che fra 5-6 miliardi di anni diventerà una nebulosa planetaria e poi una nana bianca).

Eclissi del venerdì santo

I tre evangelisti sinottici riportano che alla morte di Gesù il sole si oscurò: “venuta la ora sesta ci fu un oscuramento su tutta la terra”, così Marco (15,33). Matteo e Luca riportano questa frase con minimi cambiamenti (Mt. 27,45; Lc. 23,44). Luca aggiunge un genitivo assoluto (τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος, tou heliou eklipontos) che viene inteso come riferimento ad una eclissi: il verbo ekleipo vuole dire “venir meno” ma associato al sole (come qui) significa eclissarsi, e quindi “essendosi il sole eclissato”.

Come universalmente ammesso, è impossibile che si sia verificato una eclissi di sole nel giorno della morte di Gesù. Gli ebrei usavano un calendario lunare, il mese incominciava con la luna nuova. La pasqua ebraica avveniva sempre nel giorno 14 di Nisim (il mese di primavera corrispondente a marzo-aprile) quando c’era il plenilunio, durante il quale è ben possibile una eclissi di luna, ma non di sole, essendo la luna in opposizione al sole.

Non è un caso che il fatto sia riportato da Marco, che scriveva quasi sicuramente a Roma e non era molto addentro alle cose ebraiche. Non desta stupore che Matteo confermi e aggiunga di suo altri elementi soprannaturali, il terremoto, i santi che risorgono, ecc. Stupisce invece un po’ che Luca, uomo colto e che aveva fatto ricerche, non si renda conto dell’errore.

Giuda siede sul trono della gloria

Secondo Matteo, Gesù dice: “Quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele.” (Mt. 19,28).

Questo versetto lascia molto perplessi: in quel momento Gesù e i dodici apostoli sono in viaggio dalla Galilea alla Giudea, hanno attraversato il Giordano ma non sono ancora arrivati a Gerusalemme. Pertanto fra questi Dodici vi è anche Giuda, che secondo questo versetto avrà anche lui il suo trono da cui giudicherà le dodici tribù di Israele.

Se si rimane nell’ambito racconto evangelico (secondo cui Giuda consumò il tradimento e poi si impiccò per il rimorso (Mt. 27,3-5), nel quale il narratore sa come va a finire, non si capisce come Giuda possa avere un trono per sé per tutta la eternità. La cosa è impossibile.

Questo breve passaggio lascia inoltre sbalorditi per un secondo aspetto: sul trono della gloria siede unicamente il Signore (YHWH). La gloria è l’Essere Divino quando si rivela; il suo trono è il simbolo della giustizia, come è facile vedere nell’Antico Testamento: Is. 66,1 Così dice il Signore: «Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi.

1Re 22,19: «Michea disse: «Perciò, ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; tutto l’esercito del cielo gli stava intorno, a destra e a sinistra.»

Fra l’altro i “figli dell’uomo” hanno avuto in dono la terra ma non i cieli: «I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l’ha data ai figli dell’uomo» (Salmo 115,16).

Infine il concetto di “rigenerazione” (palingenesi nel testo greco) è un concetto che non esiste nel mondo ebraico (non esiste proprio la parola), ma è tipico della filosofia greca (Eraclito e gli Stoici).

Eucarestia

La eucaristia è un sacramento (per la chiesa cattolica, non per i protestanti) per il quale il pane e il vino, durante la Santa Messa, si trasformano realmente nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo.

Abbiamo questo episodio da quattro fonti: Paolo 1 Corinzi 11,23, Marco 14,22, Lc. 22,17, Mt.26,26. Il primo a parlarne è, sorprendentemente, Paolo, che non parla quasi mai della vita di Gesù. Le sue parole hanno già una intonazione liturgica, sintomo di una elaborazione della formula da parte della chiesa primitiva, anche se Paolo sostiene di averle ricevute direttamente dal Signore. Gli evangelisti sinottici riprendono sostanzialmente le parole di Paolo. Il rito dell’Eucarestia è un calco di due ben note citazioni del AT, l’episodio di Melchisedek – che offre pane e vino e poi benedice Abramo che torna dopo la vittoriosa campagna militare per liberare il nipote Lot nella guerra dei 4 re contro 5 re – e un detto di Proverbi 9,4-5: a quelli che sono privi di senno dice: 5 «Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato!»

Anche nella comunità di Qumran (che forse erano gli Esseni) vi era un rito identico, come riportato dalla Regola della comunità che risale al II sec. a.e.v. (VI,4-6).

L’invito di Gesù a mangiare il suo corpo e bere il suo sangue è problematico alla luce del ben noto divieto dell’Antico Testamento secondo cui impuro era il sangue, umano e animale, che si perdeva per qualunque motivo: proprio per la presenza di sangue, allo stesso modo, erano impure, per un certo numero di giorni, le puerpere e le donne durante il ciclo; gli animali macellati dovevano essere completamente dissanguati, ecc. Il sangue non si poteva mangiare: esso rappresentava infatti la vita, l’essere vivo. La vita degli ebrei era caratterizzata dall’orrore dell’idolatria, del sangue e della carne. Non è molto credibile che Gesù abbia veramente detto quel che i Vangeli gli attribuiscono: è più probabile che gli estensori ellenistici dei Vangeli abbiano interpretato i ricordi e la tradizione orale della cena basandosi sui precedenti testamentari e forse sul rito di Qumran.

Quale lingua parlava Gesù

Gesù parlava in aramaico, che era una lingua dell’antico Oriente. In particolare parlava il dialetto aramaico palestinese della Galilea, che si differenziava dall’aramaico palestinese di Gerusalemme soprattutto per alcune caratteristiche della pronuncia. Ciò è riportato anche dai Vangeli dove si dice che Pietro viene riconosciuto a causa del suo accento. È possibile che Gesù conoscesse anche il greco (così si spiega come fa a parlare con la donna siro-fenicia nell’episodio raccontato da Marco e da Matteo) e quasi sicuramente conosceva l’ebraico biblico, infatti Luca lo rappresenta mentre in una sinagoga legge di sabato un brano del profeta Isaia e poi lo commenta.

Nel Vangelo di Marco sono riportate 16 parole o frasette di Gesù dette in aramaico, non tutte in maniera corretta.

L’aramaico è una lingua semitica, come l’ebraico, l’arabo e l’etiopico, e come l’assiro, il babilonese e prima di esse l’accadico. Sono lingue consonantiche, paratattiche, che si scrivono da destra a sinistra, usando la scrittura alfabetica. L’aramaico si sviluppò nell’ultima parte del II millennio a.e.v. fra le tribù nomadi che si aggiravano in Siria. Divenne la lingua franca dell’Oriente quando venne imposta alle popolazioni sottomesse dall’impero assiro, poi da quello babilonese e persiano. L’aramaico divenne quindi una famiglia di lingue e fu parlata da moltissimi popoli in moltissimi paesi per molto tempo.

Abramo

Abramo è il padre di molti popoli. Il suo nome è composto ab/av ,“padre” e rum “esaltare”. Ebbe otto figli da tre donne, Ismaele da Agar, Isacco dalla sorellastra Sara e altri sei da Cheturà.

Il primogenito Ismaele (Ishmael, “il Signore ascolta”) è il padre degli arabi nomadi. Il nome della madre, Hagar, è egiziano ed è collegato con gli Hagariti, una etnia locale. Hagar fu scacciata da

Sara perché, rimasta incinta di Abramo, la disprezzava. L’angelo del Signore però apparve a Hagar presso la fonte di Sur nel deserto e la convinse a tornare sottomessa presso Sara, con la promessa di una grande discendenza. Alla fine però Sara fece definitivamente scacciare Hagar e Ishmael dalla famiglia di Abramo.

Il secondogenito Isacco (Yitschaq, “egli ride”), figlio della sposa molto amata e molto bella di Abramo, Sara, è famoso per il noto episodio del mancato sacrificio, in cui è solo comprimario. Gli viene assegnata in sposa la parente Rebecca, di cui è zio. Sarah (“principessa”) invece è una delle “matriarche” di Israele, per varie importanti vicende: grazie all’intervento divino è la madre di Isacco, da cui nascerà Giacobbe e le dodici tribù di Israele. E’ poi la protagonista della novella della sposa-sorella, e viene venduta da Abramo come sposa prima al Faraone e poi come promessa sposa ad Abimelec. Sara è infatti sorellastra di Abramo. Questi episodi, poco comprensibili in realtà, mostrano le diverse epoche in cui le varie saghe del racconto di Abramo furono composte: vi è infatti un Abramo “arcaico”, che ancora segue la strategia matrimoniale della endogamia, per sé e per suo figlio Isacco; e un Abramo “uomo moderno” che parla al Faraone incapricciatosi di Sara e gli dice: “No, non è mia moglie, è mia sorella!”

Della terza moglie Cheturà (“Keturah”) e degli altri sei figli nella Genesi si menzionano solo i nomi.

Il nome Keturah viene da una radice che indica fumo spesso, vapore. P.S. Etimologie tratte dal Brown-Driver-Briggs

La lingua di Abramo

Parlare della lingua di Abramo significa innanzitutto stabilire in che periodo storico è vissuto Abramo. La Bibbia ci dice che Abramo viene da Ur dei Caldei, che è un anacronismo, dal momento che i Caldei arrivarono in Mesopotamia intorno all’undicesimo sec. a.e.v., ben dopo l’Esodo.

Inoltre, la parola “Caldei” (kasdim in ebraico) deriverebbe da Chesed, uno di nipoti di Abramo stesso, figlio del fratello Nacor. Lasciamo quindi da parte i Caldei.

Vediamo la cronologia del racconto biblico: nella Genesi (15,13) è scritto che gli Ebrei sarebbero rimasti 400 anni in Egitto; in Esodo (12,49) è scritto che ci rimasero 430 anni. Poi, nel primo Libro dei Re (6,1) è detto che il Tempio di Salomone venne edificato 480 anni dopo l’esodo, nel quarto anno del regno di Salomone (circa il 968 a.e.v.). Calcolando anche i 40 anni di permanenza nel deserto abbiamo 400+40+480=920 anni da sommare a 968: quindi 1888 a.e.v.; questa è la data della partenza di Abramo da Ur secondo il racconto biblico.

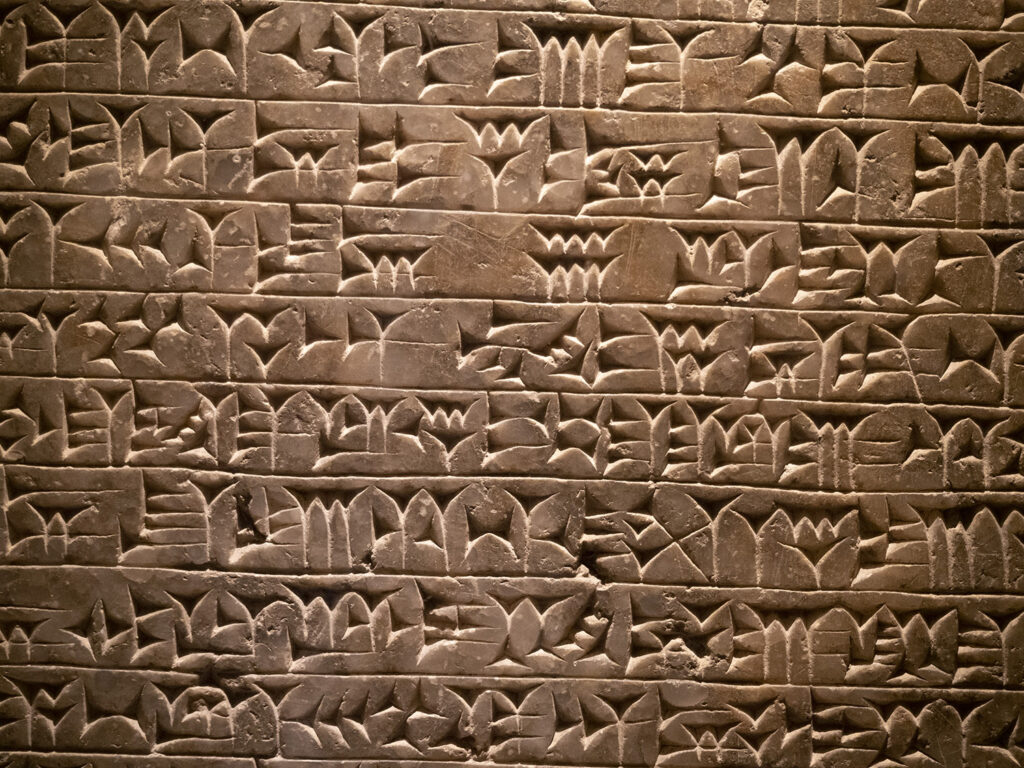

Nel periodo dell’inizio del II millennio a.e.v. nella bassa Mesopotamia si parlava il babilonese antico, cioè la versione meridionale dell’accadico, la prima lingua semitica di cui ci siano giunte testimonianze scritte, circa un millennio prima di Abramo. Inoltre veniva ancora usato il sumero come lingua sacra e cerimoniale. La versione settentrionale dell’accadico è l’antico assiro.

Le iscrizioni reali assire

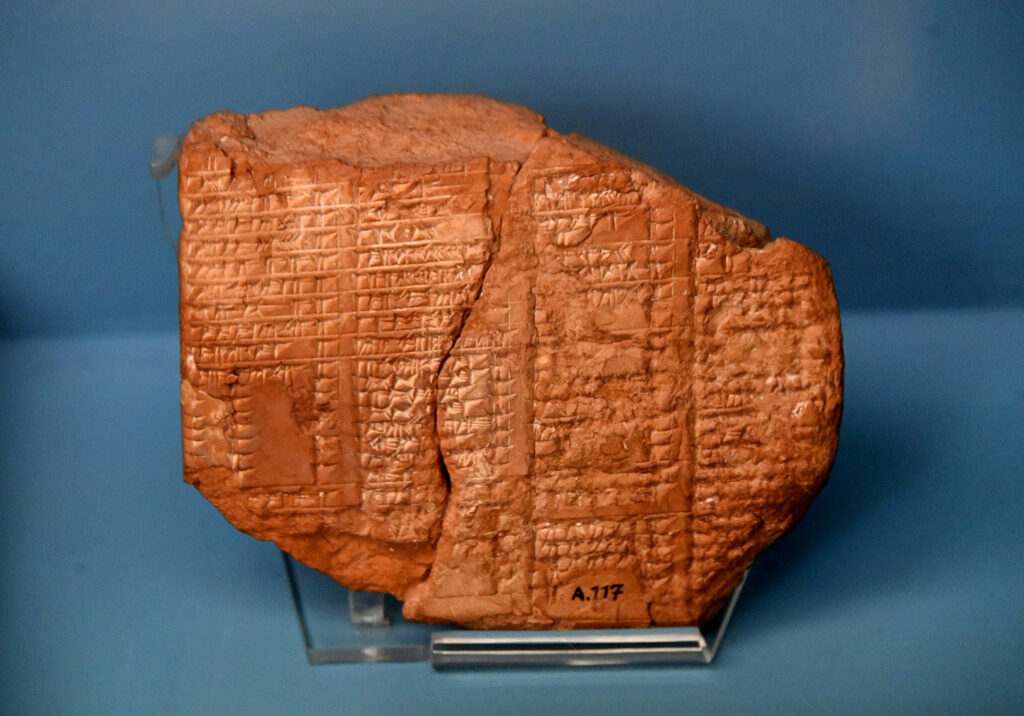

La lista reale assira è una lista di re assiri, compilata dagli Assiri stessi nel corso della loro storia millenaria. Ci è pervenuta in tre copie e due frammenti, abbastanza simili tra loro.

I primi re, “che abitavano nelle tende”, risalgono all’ultima parte del III millennio a.e.v. L’ultimo re riportato nelle liste, Sin-shar-ishkun, morì nel 612 a.e.v., data in cui Ninive, la capitale assira, fu presa dai Medi (gli antenati degli attuali Curdi) e dai neo-babilonesi (cioè i Caldei), dopo una guerra di rivolta durata 4-5 anni. La data della presa di Ninive è la data di inizio del calendario curdo.

Immagine da wikipedia.

Autore: Neuroforever

Licenza: dettagli

L'archivio di Ebla

Ebla era una città della Siria nord occidentale, tra le attuali Aleppo e Hama, a circa 140 km dal Mar Mediterraneo. Essa fiorì tra il 2400 e il 1600 p.e.v. Era una città semitica, che cominciò la propria storia quasi contemporaneamente all’impero accadico nella Mesopotamia, che infatti la distrusse verso il 2300 a.e.v. Risorse e fu distrutta altre due volte, l’ultima appunto nel 1600 circa a.e.v. Si parlava una lingua semitica orientale, l’eblaita.

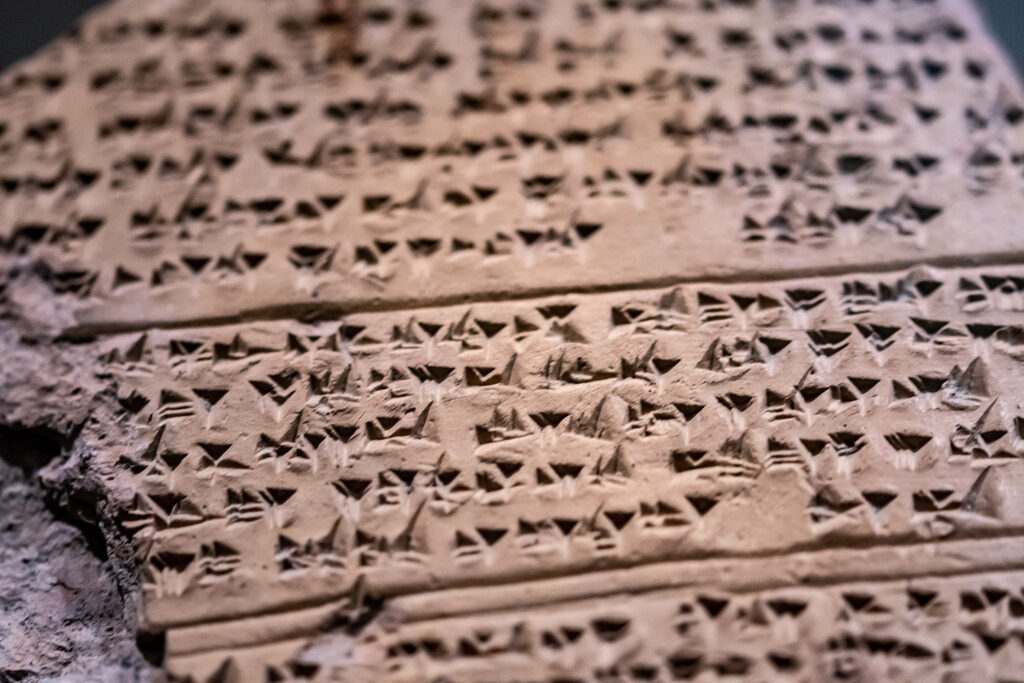

Dell’archivio reale di Ebla sono state ritrovate circa 17.000 reperti, fra tavolette di argilla e loro frammenti, scritte in paleoaccadico e in eblaita usando la scrittura cuneiforme. L’archivio risale al periodo che va dal 2350 al 2300 a.e.v., secondo il sito ufficiale degli scavi di Ebla, compiuti da italiani del 1970 in poi.

L'archivio di Mari

Mari è il secondo centro dell’antica Siria, in ordine temporale, fonte di importantissime informazioni storiche. Il suo immenso archivio, circa 20.000 tavolette in argilla, scritte per lo più in

accadico con scrittura cuneiforme, risale al secondo periodo di splendore di Mari, a cavallo fra II e III millennio a.e.v. L’archivio di Mari fa riferimento a vicende amministrative e politiche della dinastia amorrita Lim. Gli amorrei erano tribù nomadi semitiche divise i due parti: i figli della (mano) sinistra, Banu-Simaal, cui appartenevano i Lim, e i Banu-Yamina, i figli della (mano) destra. Quando si guarda il dio-sole che nasce, cioè quando ci si “orienta”;, la mano sinistra indica il nord, quella destra il sud. Ancora oggi yemen significa il sud (e infatti lo stato attuale con questo nome sta a sud). I Banu-Yamina pertanto sono i Beniaminiti figli del sud, ed esistevano già a partire dal 2200 a.e.v., molto prima che il figlio di Giacobbe Beniamino e la tribù dei Beniaminiti apparissero sulla scena biblica e storica.

La città di Mari fu un importantissimo centro commerciale dell’alta Mesopotamia: la sua storia si sviluppa durante circa 2500 anni, a partire dal 2900 a e v. circa. Pare che sia stata fondata come nuovo insediamento durante l’epoca “sumerica”, in cui prosperavano (e si combattevano) città-stato sumere insediate nella bassa Mesopotamia, cioè Sumer. Il controllo dell’acqua era vitale, da qui la fondazione di una città settentrionale come Mari, posta a circa 1 km dal fiume Eufrate, al confine fra le odierne Siria e Iraq. Mari divenne anche un centro e snodo commerciale, per la sua posizione geografica. Combatté con alterne vicende contro Ebla, contro gli Assiri e contro Babilonia, ed altri regni minori. Nel XVII sec. a.e.v. il regno di Mari (e il suo grande re, Zimri-Lim) venne conquistato da Hammurapi, re di Babilonia, che si portò via l’archivio che riguardava la sua città, ma lasciò tutto il resto.

L'archivio di Ugarit

Ugarit fu un importante centro commerciale a partire dal 1900 a.e.v. circa, e fu attivo fino alla sua distruzione avvenuta verso il 1200 a opera, probabilmente, dei c.d. Popoli del Mare. Era situato

sulla costa nord occidentale della Siria e fu un importantissimo porto del Mar Mediterraneo; è attestato archeologicamente che fu abitato addirittura dal periodo neolitico. Come tutti gli insediamenti situati in Palestina e in Cannan, cioè sulla via di passaggio che portava dall’Egitto alla Mesopotamia e alla Anatolia, subì costantemente la influenza dell’impero prevalente di turno, in particolare degli Egiziani e degli Ittiti. A Ugarit si parlava l’ugaritico, una lingua semitica nord-occidentale, sconosciuta fino al momento della scoperta dell’archivio.

L’archivio, scoperto nel 1928, risale al 1300 a.e.v. circa. È costituito da tavolette scritte in otto lingue e quattro scritture, in particolare con una scrittura alfabetica che usa però caratteri cuneiformi, che stanno a rappresentare i 30 suoni dell’alfabeto ugaritico. Altri reperti sono scritti in geroglifici egiziani e geroglifici c.d.ittiti, usati rispettivamente per l’egiziano e per il luvio (una lingua indoeuropea dell’Anatolia), e in caratteri cuneiformi, per l’accadico e il sumero, lingue semitiche, e per l’hittita e l’hurrita, che sono invece lingue indoeuropee.

Ciò dà conto della natura cosmopolita di Ugarit, dovuta alla sua posizione geografica e alla natura commerciale della sua economia.

Le lettere di al-Amarna

Le lettere di Al-Amarna sono quel che resta dell’archivio dei rapporti esterni del faraone egiziano Amenophi IV della XVIII dinastia, vissuto fra il 1375 e il 1333 a.e.v. circa. Egli introdusse nella vita egiziana una radicale riforma religiosa in senso monoteistico, accantonando i tradizionali dei e il loro culto a favore dell’unico dio Aton, in dura contrapposizione con il clero “regolare” che aveva il suo centro di potere in Tebe. Il dio Aton era rappresentato dal disco solare.

Le 300 lettere (delle tremila probabilmente esistenti) furono scoperte nel 1887, come al solito per caso, da una contadina che rovistava fra vecchie rovine in un ancora anonimo cumulo. Tale cumulo (“tell” in arabo, “tel” in ebraico) era appunto Al-amarna, il nome moderno dell’antica città Akhetaton (“orizzonte di Aton”), che era la nuova capitale reale, fondata ex novo dal faraone. La eresia di Amenophi IV non gli sopravvisse; infatti i suoi successori Nefertiti (non si è sicuri di questo sovrano) e Tutankhamon tornarono a Tebe. Vennero ovviamente restaurati la religione e i culti tradizionali, la città venne abbandonata e il nome di Amenophi fu cancellato.

Le lettere sono scritte in babilonese (eccetto due scritte in hittita e una in hurrita), che fungeva allora da lingua diplomatica internazionale, e sono scritte con la scrittura cuneiforme. Le lettere rappresentano la corrispondenza intrattenuta dal faraone con i re di Mesopotamia, Siria e Palestina; molti dei re palestinesi e della Siria meridionale sono suoi vassalli. La qualità letteraria e

grammaticale delle lettere varia a seconda di chi è il mittente: solo quelle che provengono da Babilonia sono ovviamente scritte nella forma corretta, tutte le altre risentono, visibilmente, di contaminazioni con la lingua propria del mittente. Questo fatto è di grande importanza per i linguisti, che possono catalogare le “glosse” alloglotte, e confrontarle con testi contemporanei.

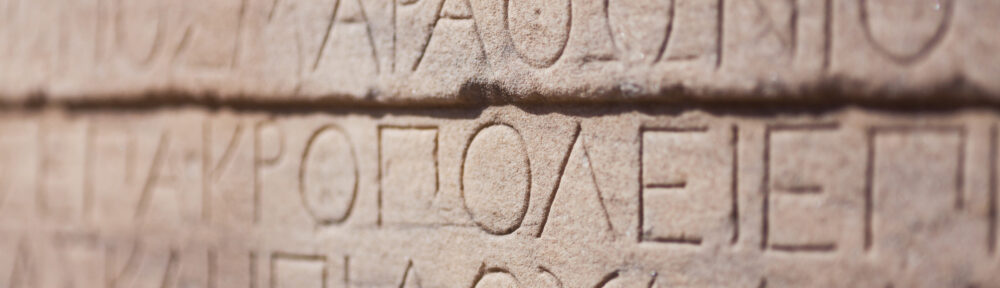

Le scritture dell'Oriente Antico

Verso la metà del IV millennio a.e.v. si sviluppano quasi contemporaneamente in Egitto e nella bassa Mesopotamia due sistemi di scrittura: i geroglifici egiziani e la scrittura cuneiforme. Prima delle scritture erano sicuramente già in uso i sigilli (“piccolo segno” in latino), cioè l’impronta personale lasciata su un materiale malleabile, in modo da attestare la identità del sigillante, e ancora molto prima i contrassegni, piccoli oggetti di argilla che rappresentavano unità di calcolo, e che risalgono alla invenzione della agricoltura e alla domesticazione degli animali, quindi verso il IX millennio a.e.v., che servivano per contare quantità di cereali, animali ecc.

Geroglifico è la translitterazione italiana della parola aggettivale greca ἱερογλυϕικός, hieroglifikòs, che significa “inciso sacro”, riferito alle lettere, cioè i segni che venivano incise sui templi e sulle statue di dei e sovrani. Se trascritte sui papiri costituivano una scrittura semplificata, detta ieratica, usata fin dai tempi antichi, ed una ancora più semplificata, quasi stenografica, detta demotico (termine coniato da Erodoto), che si sviluppò verso la meta del VII sec. a.e.v. La scrittura geroglifica aveva contemporaneamente un valore fonetico, di ideogramma e determinativo (cioè alcuni segni volevano specificare un genere: per esempio, c’era un segno specifico che indicava che una certa popolazione era nomade, e non stanziale). Esisteva anche una scrittura geroglifica “hittita”, anche se era usata nel luvio, lingua indoeuropea della Anatolia; tale scrittura non sembra dipendere da quella egiziana. La scrittura cuneiforme, come dice la parola stessa, consisteva nel tracciare dei cunei con uno stilo, cioè un giunco acuminato, su tavolette di morbida argilla, che venivano poi cotte; oppure venivano scolpiti su pietra, lapidi o statue. Infine, da un punto di vista diacronico, si arriva alla scrittura alfabetica, molto più semplice da imparare e da scrivere, dove ogni segno identifica un suono. L’introduzione dell’alfabeto si fa risalire convenzionalmente al passaggio dall’età del bronzo a quella del ferro, cioè verso il 1200 a.e.v., ma sicuramente il processo, nella sua genesi, è stato assai lungo: il protocananeo e il protosinaitico sono esempi anteriori di scritture alfabetiche.

© 2025 Federico Carra. Tutti i diritti sono riservati all’autore.